La toponymie de nos villages

Origine de nos villages

La toponymie des lieux est souvent liée à la chronologie des évènements passés, à des mouvements de populations, à la langue utilisée ou à la situation géographique.

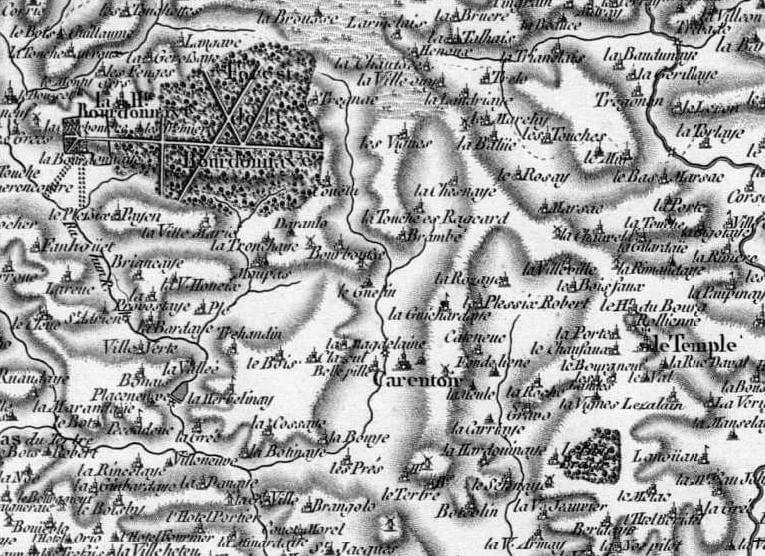

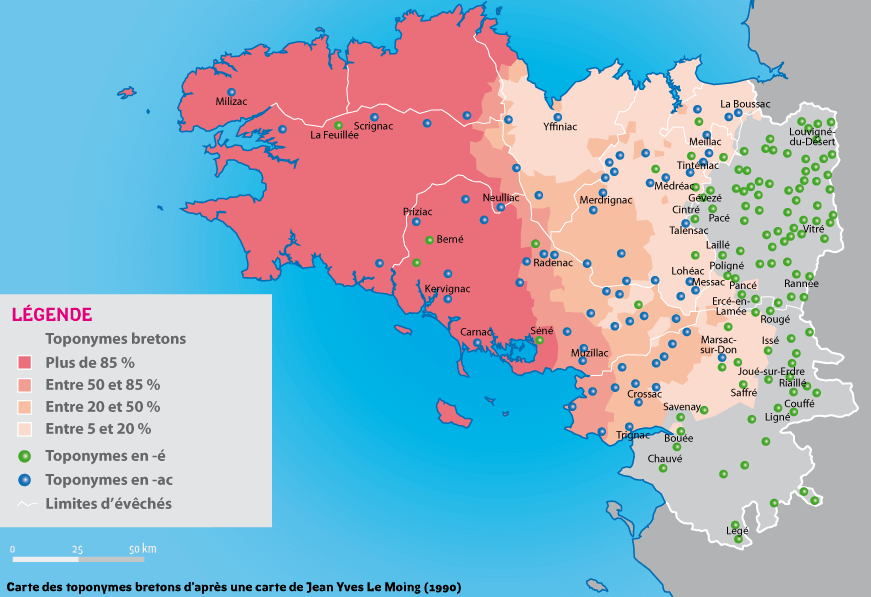

Ainsi des villages et lieux-dits de Carentoir peuvent avoir un rapport avec la période celtique ou romaine et d’autres assez nombreux, avec l’arrivée des bretons. A partir du Vème siècle et jusqu’au IXe ou Xe siècle, le breton sera la langue la plus utilisée dans notre commune. Par conséquent, beaucoup de noms de villages sont un mélange de breton et de français.

En observant ces noms, on remarque qu’ils sont formés d’un radical et d’un suffixe. Les plus courants dans notre commune sont :

Les noms en aie, ais, aye, ay :

Généralement ils correspondent à un groupe, une collection ou une collectivité et sont presque toujours du genre féminin. Ils sont apparus au XIIe siècle et se sont multipliés au XIIIe. Ils sont souvent associés à :

un nom de personne : la gilardaie (gilard), Boutinaie (boutin)…

un élément naturel : la chênaie chêne), le Ronceraye (ronce)

Près de 40 villages rentrent dans cette catégorie.

Des noms en erie, ière :

Ils sont précédés souvent d’un nom de personne ou d’un élément naturel par exemple :

la Drocherie, la Métairie aux jolys, la Bergerie, la Barrière, la Charbonnière.

Des villages liés à une situation géographique bien définie

Val : désigne comme son nom l’indique une dépression plus ou moins évasée dans un lieu.

La Vallée, Le Petit Vallon, la Vallée du Gray, le Val de la Cocherie

Roche : se rapporte à un lieu très caillouteux ou à un gros rocher

La Haute Roche, la Basse Roche, La Roche Pèlerin, la Roche aux loups, les Rochettes

Boissière ou Bouëxière : vient du latin « buxus » un lieu planté de buis.

la Haute-Boissière, la Boissière-launay, la Boissière

Les deffays : viendrait du latin « defendum » qui indiquerait un terrain défendu de pâturage au Moyen-âge.

Des noms d’origine gauloise ou gallo-romaine :

Des noms en ac : d’origine gauloise mais utilisés à l’époque gallo-romaine

Marsac, le Mélac, Trignac, le Bas Marsac, les Quézéacs